1938年冯绍裘先生成功创制“滇红茶”,1939年创建“顺宁实验茶厂”,1954年“顺宁实验茶厂”随县更名为“凤庆茶厂”,1996年整体改制为“云南滇红集团股份有限公司”。

在漫长的岁月里,凤庆与云南全省各茶区一样,千百年来只生产绿茶类的晒青茶,或以晒青茶为原料的砖茶、沱茶、饼茶,或以晒青茶为原料的普洱散茶,从未生产过红茶。直到1938年冯绍裘先生成功创制“滇红茶”,开创了云南大叶种红茶之先河,但“滇红”产区在中华人民共和国建立前,仅为凤庆城郊约12平方公里地域,最高年产红茶仅50多吨。

1952年,为适应国家出口需要,中国茶叶总公司决定将顺宁(今凤庆)建成我国优质红茶出口基地县,专派祁增培技师(曾是原顺宁茶厂技术员)来凤庆“改红”。1952年5月,“红茶技术推广大队”成立,以顺宁茶厂技术干部和技术工人为主体,抽调技术员20人、技干班学员14人、技术工人71人,总公司从皖南调技工15人,共120人,由县委书记曹显耀任大队长,茶厂厂长吴国英任副大队长,茶厂技术员刘学信任秘书。

推广大队分片包干,具体负责指导农村茶叶生产初制技术,把一家一户的小生产经营组织起来,联合建起集体性质的红茶初制所,在全国首创集约经营的途径。

1952年6~9月,先后建起第二区的勐佑、习谦、甲山、高寨、小路箐、鸡街子、茶家寨、猴子箐、平河;三区的玉皇阁、龙泉街、磐陀石、稻香村、棕园、普光寺、中和、黄草坝、安庆、安石、大路外、安东、白沙井、德罗泵、水箐坝、红木村、太平寺、京竹林、会龙寺、太阳官;四区的蕨坝林;五区的灵山、土地堂、桃花山、群岳山;二区的阿毛寨、蕨坝、大桥街。共计38个红茶初制所。全省各产茶县,也先后借鉴凤庆经验,建立初制所,普及推广凤庆红茶工艺技术。

与此同时,还派出两支分队,帮助昌宁县建立勐廷寨、漭水两个所和云县大羊圈所。

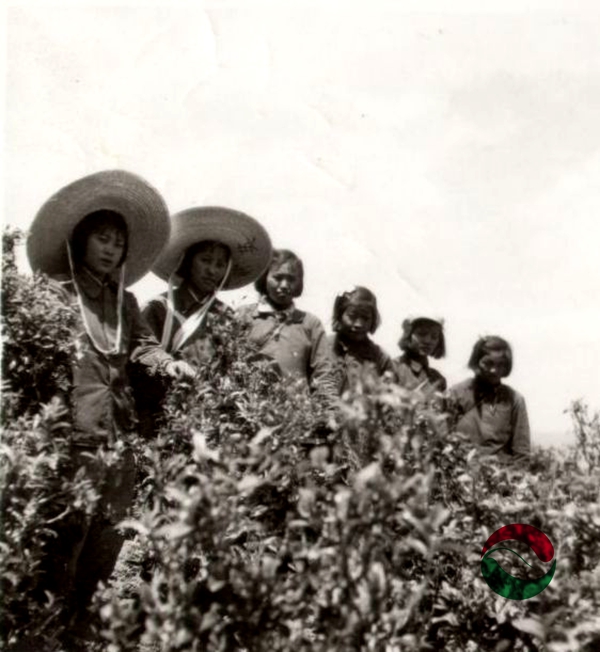

1952~1954年,红茶推广队队员,扎根于初制所,扭转长期采摘鲜叶老嫩不分一把抓的旧习,普及以一芽二叶和同等嫩度的单对叶同时下树的采摘标准,推广以手拉机为主的揉捻操作技术和以土炉为主的烘干方法,改变了手揉、日晒的旧方法。1954年末,初制所发展到64个。1955年后,除继续普及红茶采制技术外,积极指导茶农加强茶园肥培管理,提高单位面积产量,生产、制造一齐抓。机具上,集中推广水力揉茶机,充分利用丰富的水力资源,无水力资源的则试制和推广畜力揉茶机。

1956年,红茶推广大队撤销,推广队员归凤庆茶厂建制,改称凤庆茶厂初制技术指导组。指导组成员一如继往地与广大茶农同吃、同住、同劳动、同学习,常年巡回于初制所和民间。1958~1963年,除红茶技术指导工作外,积极组织茶农发展新茶园,改造低产茶园、提高产品质量。机具上,普及动力、电力制茶,使年产15吨以上的初制所实现机械化化、半机械化生产。1963年,试制成功初制红碎茶,红碎茶生产进入规范化、标准化。1964年,在大力推广普及红碎茶制造的同时,在凤庆、云县各初制所传授绿茶制作工艺。

1983年7月,撤销技术指导组,成立技术推广股。1984年12月改为初制生产科。为扶持农村倒闭、半倒闭的初制所和茶园,从1985年起,这支队伍与县茶叶学会结合,带资金、带技术、带设备、带政策,立足系列化服务,逐步承包和联营了一批农村初制所和乡、村茶园,巩固、发展红茶原料基地。与此同时,增设茶叶站,加强农村面上的指导力量。

时至今日,集团原料事业部依然强化原料生产管理,引导茶农科学种植、科学防治病虫害,提高产量及效益,专门成立现场督导小组,在生产季,督导小组深入生产一线,持续开展安全生产检查,对茶所的鲜叶质量、用工情况等进行全方位指导,强化安全管控,从源头上保障毛茶的品质。

在时代的变迁中,从滇红茶诞生,到创建茶厂到成立技术推广团队,从改良采摘标准到革新制茶工艺,从单一品类生产到多元产品开发,每个阶段都凝聚着无数茶叶工作者的心血。滇红集团的“滇红茶技术推广”,不仅让滇红从凤庆一隅走向全省,更是奠定云南茶产业的蓬勃发展的基础,为茶农增收、区域经济增长贡献独特的“滇红力量”。